今回のプログラムではFFi PROJECT大学生メンターたちが躍動!ダンサーとしてCHANELのコレクションに参加しました。

日付:2023.6.1,2

いつもFFi PROJECTの中高生メンバーたちをリードし、ロールモデル・サポート役として体験に参加してくれている大学生メンターたち。今回のプログラムはそのメンターたちが主役でした。2022年12月にセネガルで行われたCHANELのメティエダールコレクションが、東京で再演されることになり、世界的振付師ディミトリ・シャンブラス氏のワークショップを経てダンサーとして大学生たちが参加することになったのです。東京らしさにこだわり、熱気とパワーを感じる一大イベントは、SNSを中心に超話題となりました。そんな貴重な体験をしたメンターたちのレポートをお届けします。ショー翌日に開催された、ショープレヴューを中心とする「CHANEL TALK」への参加も、大学生たちにとってはCHANELの世界観を堪能するスペシャルな時間でした。

6月1日

「CHANEL メティエダールコレクション2022/23」ショー

今回、6月1日に東京ビッグサイトで開催されたCHANELのメティエダール・コレクションにダンサーとして参加させていただきました。私たちダンサーは、世界的な振付師のディミトリ・シャンブラスさんと、ダンサーのマリオン・バルボーさんとの5日間のワークショップを経て、ショーに出演しました。

ワークショップは、決まった動きのない身体で自由に表現する”コンテンポラリーダンス”を中心に進められました。緊張の中行ったワークショップ1日目、想像していたより多くのダンサーたちが集まっていて、大人数がいる場が苦手な私はさらに緊張が増しました。ダンス経験があまりないため不安もいっぱいでした。コンテンポラリーダンスには、ダンススキルというよりは表現力が必要で、水の気持ちになったり身体の声を聞いたりと初めは理解が追いつかないことばかりで、終わったときには楽しさより疲れが大きく、ネガティブな気持ちになったことを覚えています。

それから何日か練習を続けていくうちに、ディミトリやマリオン、同じ学生のダンサーたちが楽しんで自分の気持ちを体現していることが目に見えて、その表現力に圧倒されました。周りの雰囲気についていくのがやっとで恥ずかしがっていた私も、周りの目を気にせずみんなと同じようにやってみることで身体を目一杯使って表現することができました。もしワークショップが1日だけであれば、感情を全面に出すダンスを理解することができないまま終わってしまっていたと思います。

ショーで披露するダンスの振り付けは、ワークショップで学生たちが自由に動くダンスを見て、そこから取り入れられました。振り付けは難しいものではなく、揃った動きをするというよりは一人ひとりの個性を引き出すこと・メリハリをつけることを重要視していました。

また、会場までの入り口で行うスローショーは、ダカールでも披露されたもので、ショーの雰囲気を会場に入る前から味わってもらうための演出でした。ディミトリ曰く「ゆっくりと時間が流れているように」「気がついたらさっき見たポーズと違う!」というイメージ、とのことでした。

スローショーをしている大勢のダンサーの中をゲストたちが避けて通るのは、あまりにも斬新な発想でした。ショーは会場に入る前から既に始まっていて、そこまでの演出に驚きました。また、会場前で流れていた音楽は、東京の街の至る所で録音された音を組み合わせて作ったもので、ダカールとは違う”東京らしさ”のある演出でした。当日には、想像していたよりも多くのゲストが通り、たくさんの方が撮影をしていました。決して撮影には目線を合わせないようにと注意があり、気づいたときには涙が出るほど集中していた自分に驚かされました。

衣装、ヘアメイクにもこだわりがあり、80人ほどいるダンサー1人ずつの写真を撮り、何度も変更点がありました。東京といえば原宿、原宿といえば若者ということで、今回の東京でのショーは学生が集められたそうです。初めは白黒の衣装でしたが、それも原宿っぽくするために差し色で明るい色をいれるなど、本番直前まで細かい変更がありました。80人ものダンサーの個性を引き出すために、髪型やメイクまでも決められていて、今回のシャネルのショーの本気度をじわじわと実感しました。ワークショップとリハーサルをしていくうちに、動画を見て改善点を探したり、休憩中にダンサーたちだけで練習をしたりなど、本番が近づくにつれて一人ひとりの意識が変わり、いい緊張感がありました。

私たちの出演は、ギタリストのIchikaさんとバイオリン、ピアノとともに演奏される「戦場のメリークリスマス」演奏後でした。暗い舞台裏で聴く戦場のメリークリスマスは、リハーサルで何度か聞いていましたが、本番では音楽の美しさによる感動と、ワクワクと、緊張感と、本番が終わってしまう寂しさでなんとも言えない気持ちでいっぱいでした。緊張感はあったものの不安はなく、ショーが始まってからは全力で楽しむことができました。「楽しかった」の一言に尽きます。

私がショーを全力で楽しめたのは、本番を含めた6日間でディミトリ、マリオン、それから学生ダンサーたちの元気とパワー、ポジティブさをもらえたからです。この数日間を通して「何事も挑戦してみよう」「ポジティブに考えよう」と私の中の意識が大きく変わり、価値のある成長になりました。このような貴重な経験も、自分から挑戦してみないとチャンスさえありません。チャンスがあったら迷わず飛び込む、ワークショップに参加する前の私に言ったらきっと驚きます。

「貴重な経験」という言葉だけでは表すことのできない、私の人生観が変わった数日間でした。出会い、チャンス、環境に感謝の気持ちでいっぱいです。

(宮澤莉子/成城大学3年)

シャネルは、旅をさせるブランドだった。

6月1日、東京で行われたシャネルのファッション・ショーのオープニングアクトにダンサーとして参加した。ダンス経験もないごく普通の大学生である私が、フランス人の振付師や、美大や体育大に通う同世代、プロのスタイリストさんやシャネルの社員さんと過ごした7日間をお届けする。どんなに言葉を尽くしても、あの時抱いた感情や衝撃に届かずもどかしくなる、強烈な体験だった。

ワークショップには、約80人の日本人大学生が参加した。参加者の7割は、美術大学や体育大学に所属し、ダンスや演劇を学ぶ学生だった。メンバーの多くは、己の感情を身体で表現すること、そして見られることに慣れており、まずそこに刺激を受けた。ウォーミングアップで「水をイメージして」「それを少しずつ身体で表していって」という指示が出たとき、私は途方に暮れた。正解なんてないのに、「間違ってないかな?」という恥ずかしさの感情でいっぱいだった。しかし、こっそり周りを見ると堂々と思い思いに動くメンバーが目に入り、新しい世界を見たような気がした。

参加者のうち、残りの3割の学生は人づてに縁を得た四年制大学の学生だった。かくいう私も大学生メンターとして携わっている中高生のためのファッション育プロジェクトFFiからいただいた機会だった。ジェンダー論を学んでいる子、教養学部に通いながら映画を撮っている子、運動系サークルに入っている子、日本とイギリスを行き来しながらモデル活動をしている子など、一括りに分類できないが、どのメンバーも「自然体で、それでいて凛とした」という言葉が浮かぶメンバーだった。

そんなメンバーたちと共に、2つのパフォーマンスをした。ゲストが入場する道でポージングを取るスローショーと、演奏しながら歩くギタリストICHIKAとラッパーNixを群れにように追随しながら踊るダンスパートだ。この構成は、昨年12月にセネガルの首都ダカールで開催したショーを踏襲している。振り付けは世界的な振付師ディミトリ・シャンブラスが行い、彼と助手のマリオンと共に毎日3時間、計5日間、みっちりと練習した。

ダンスや演劇に長けた参加者がほとんどの中で、ダンス経験は中高の体育祭のみ、何なら運動神経が悪い私はついていけるか戦々恐々としていた。K-POPのように、1mm単位でふりを揃えていくならば悪目立ち必須だった。だがディミトリはダンスの上手さではなく、内なる感情の表現を重視した。スローショーがその一例だ。スローショーとは言葉の通りゆっくり動くこと。一見すると動いていないように見えるが、時間が経つとポーズが変化しているもので、ディミトリが考案した概念である。ぜひ、シャネルのショーにて有名人がパパラッチに囲まれながらショーに入場する動画をSNSで見てほしい。芸能人に目が行きがちだが、改めて動画を見ると、道の真ん中でポニーテールを掴む人、警備員さんの前で寝転ぶ人、壮絶な表情で手を伸ばす人、色んなポーズが目に入るはずだ。来場者がダンサーを避けながら歩くのだ。ディミトリは「会場に来た時に見た学生のポーズが、ショーが始まる前になると変わってる!と驚かせたい」と茶目っ気たっぷりに話していた。「Be crazy in slow show」というアドバイスも繰り返していた。「クレイジーになれと言われたら思いっきりやってほしい。なぜなら、人生でクレイジーになれる時間なんてそうそうないんだから。」という言葉に、妙に納得した。スローショーを言葉で説明すると簡単に聞こえるが、足や腕はプルプル震えるわ、ドライアイで涙は出るわ、来場者の方が目の前でスマホを構えても目が泳いではいけないわとかなり難しかった。けれど、ワークショップの初日では表現することに恥ずかしさを抱いていた私が、スローショー本番では内にある感情や思想を表現し、見られることに対する面白さを感じ、そんな自分の変化に驚いた。

ダンスパートの振りは難解な動きではなく、シンプルなものが多かった。初めて振りを見た時は正直、「こんなシンプルな振り付けで大丈夫なのかな」なんて思ってしまった。しかし、一度音楽に合わせて全員で踊ってみると、たちまち数秒前の自分を恥じると同時に興奮が襲ってきた。うねるような一体感と、それでいて表情や動きの癖にそれぞれの個性が垣間見えるさまにワクワクした。

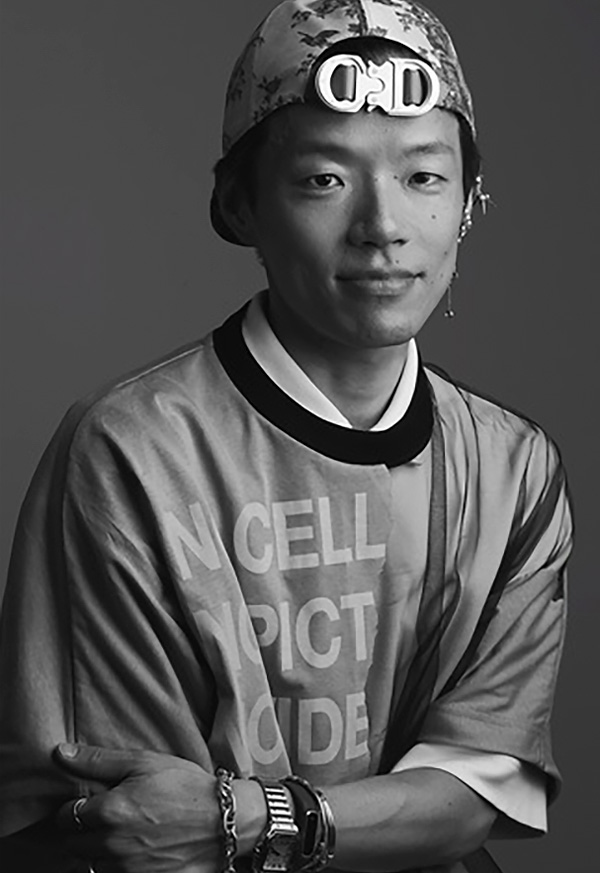

そもそも、なぜ今回のオープニングアクトに学生が起用されたのだろうか。ディミトリは顔合わせの際に「スローショーではその土地にルーツのある人に出演してもらうことを心がけている。東京といえば、原宿。原宿といえば若者の街のイメージがあるので、学生に集まってもらった。」と教えてくれた。言葉の通り、ディミトリはウォーミングアップの際に自由に踊ったメンバーの動きを取り入れ、衣装コンセプトはストリート系になった。シャネルのインターン生がディミトリの言葉を通訳している間も、一人一人の目をじっくり見ている姿が印象的だった。

ディミトリはダンスだけでなく、自分の人生や、シャネルというブランド、ファッションショーの見方まで私たちに教えてくれた。顔合わせの一番最初に、ディミトリが自分のことについて時間をかけて話してくれたことが、ただ単にダンスを教える・教わる関係なのではなく、一緒に創っていくのだというメッセージのように感じられて嬉しかった。彼は幼い頃からダンスに情熱を感じていたが、当時は男性がダンスに没頭することは”変わっている”とされることも実感していたこと。コンテンポラリーダンスの正解を決めずに表現を追求していく部分が気に入ったこと。今は、刑務所でワークショップをしたり、ファッションブランドのショーの振付を考えたりとダンスを軸に色々な世界に触れているそうだ。今回のショーでダンスを用いる背景には、今のシャネルのデザイナーがファッション以外の分野のクリエイターにリスペクトを払っており、異分野とのコラボが多いのだと教えてくれた。

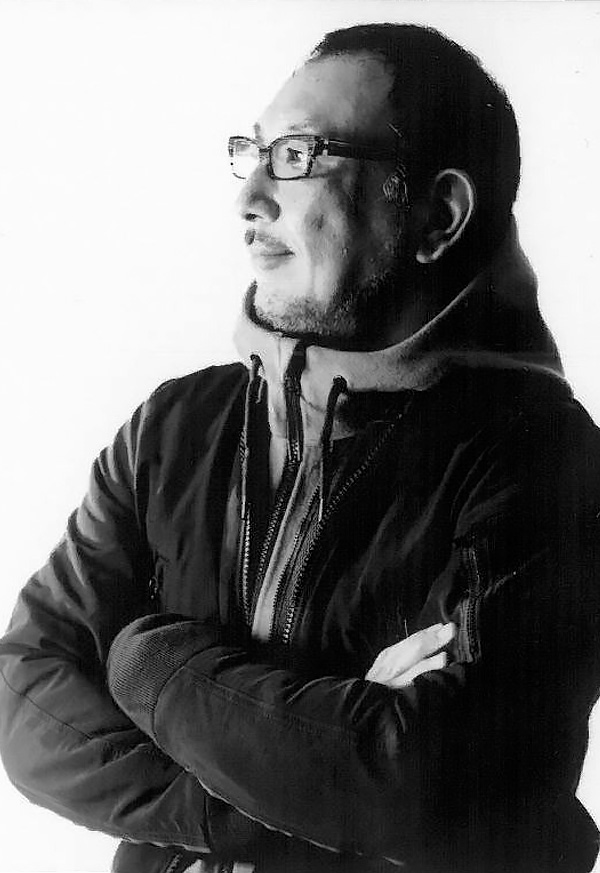

スタイリストのプロの仕事、その気迫を目の当たりにしたことも、ダンスと同じくらい印象深い。ダンサーは全員、少なくとも3回以上はスタイリストのチェックを受けてステージに立っている。あくまで学生ダンサーであり、しかも80人ともなると、チェックといえど流れ作業だろうと思われそうだが、そうではなかった。チェックの際に「ダンスの振り付けちょっとここでやってみて」とスタイリストさんから指示される場面がたびたびあった。メンバーは往々にして、恥ずかしさと戸惑いで、照れて適当にダンスをするのだが、すかさず「ちゃんと本気でやって」とお叱りが飛んでくる。本番での服や髪の動きや、動きが醸し出す雰囲気を見るための指示だと、少し経ってから気づいた。こんな場面もあった。私は靴を変えたく、スタイリストさんにお伺いを立てに行った。変更前も後も黒い靴で大差はないし、すぐに終わるだろうとたかを括っていた。だが、スタイリストさんは6種類もの靴下を試し、本番同様のポーズも観察し、その上で靴下の色を決めてくれた。はっとした。私がこの先どのような職に就こうと、こんな風にこだわりを持って、プロとして仕事ができる人でありたいと強く印象に残った。メンバーが首から下げていた赤いビーズのスマホチェーンをアクセントとして衣装に取り入れる瞬間などもあり、アイテムの価格やブランドではなく、組み合わせでこうもキマったスタイルができるのだと驚いた。そんな大物感溢れるスタイリストさんが、最終日のウォーミングアップにいつの間にか参加し、激しい動きのパートに入るとひっそり輪から抜けていくという思わず口元が緩む場面も。メンバーも嬉しそうにチラチラとみていた。ちなみに、本番当日ヘアメイクさんに「ジャイアンさん」と親しみを持って呼ばれていたスタイリストさんは、著名なスタイリスト、長瀬哲郎氏だと知った。もっと長瀬さんのことが知りたくなり、片っ端から記事を読み漁ってみると、ドラマ『獣になれない私たち』の衣装監修をしていたことがわかり、『獣になれない私たち』の衣装ファンだった私は大興奮だった。

誰もが知るブランド、シャネルのショーに出るという経験を通して得た私にとって一番の宝物は、ブラックピンクのパフォーマンスを目の前で見たことでも、ショーに出たという名声そのものでもなく、人との出会いだった。大学生活は一般教養を学び、企業へ就職するという観点でも、それ以外の部分でも、どうしても似た境遇や価値観に生きる人との関わりばかりになる。そんな日々を過ごしてきた中で参加した今回のワークショップは、ありきたりな表現になるが「世界が広がった」という感覚に包まれた。ディミトリやスタイリストさんはもちろんのこと、同世代との交流という意味でも貴重だった。ダンスを踊るたびに「楽しい!!!」と心底楽しそうにうめく金髪のお姉さんは、先日アメリカの大学を卒業し、最近は漫才師のコンテンポラリーダンスの振り付けをしたのだとこれまた心底楽しそうに話してくれた。

ディミトリの言葉は、人生の宝物の一つになった。ある言葉を聞いたとき、ワークショップに参加できたことは人生の幸運だったと感じた。本番後、最後のミーティングでディミトリは、7日間そうしてきたように、地べたに輪になって座るメンバーの目をまっすぐ見ながらこう話した。「僕は人生が豊かになると思ったから、ダンサーという道を選んだんだ。」こんなにも肌でひしひしと感じられるリアリティを持った言葉を語る大人と出会うことができたことが、しかもそれが豊かさであることが、今の私にとっては何にも変え難い貴重なことに感じた。メンバーがインスタグラムやノートにワークショップを振り返る投稿をしていたが、何人もがディミトリのこの言葉に触れていることが、彼の佇まいとそれによる言葉の持つ説得力を表す何よりの証拠だろう。「人はパンのみにて生くるにあらず、をこんなに重みを持って力強く言ってくれる人がいることに、その人と関われたことがすごく嬉しくなった。」と友人は記していた。芸能人が来ると噂され、メンバー全員が心待ちにしていたアフターパーティーが始まっていたにも関わらず、ディミトリと写真を撮り(お姫様抱っこで撮ったメンバーもいた)、最後の挨拶を交わすため、全員がディミトリの前に列をなした。

彼はシャネルのことを「旅を与えて大きなものを作るブランド」だと表現していた。振り返ると、ショーに出た瞬間そのものよりも、ショーを作り上げる過程での出会い、思い出、衝撃が押し寄せてくる。まさに、シャネルに旅を与えてもらった7日間だった。

(内藤里沙/慶應義塾大学4年)

今回のCHANELのワークショップを通して、自分の個性を持ち、それを体で表現することの大切さを学びました。参加する前は振り付けを教えてもらい、それを覚えて披露するだけだと思っていましたが、ワークショップ一日目に全員で床に寝そべり、自分の思うままに体を動かしてみたり、周りの人と絡み合いながら体を動かしたりなど型に自由な動きが多くとても苦労しました。今まで型にハマったダンスや表現しかしたことがなかった私にとっては本当に難しかったです。周りの参加者がとても上手だったので、一日目や二日目で心が折れそうになりましたが、ディミトリやマリオンがダンスの上手さではなく、自分の個性を出して自信を持ってやってみてとアドバイスしてくれました。その後からは、難しい動きではなく自信を持ってできる動きをすることができました。また、自分に自信を持ってパフォーマンスをすることができました。本番のショーでは、数えきれないゲストが見ている中で、仲間と一つのものを作り上げるという貴重な体験をすることができ、スローショーではゲストが隣で同じポーズをして写真を撮ってくださりするなど初めての経験ができました。また、衣装チェックやヘアチェック、メイクチェックなど今までしたことが経験したことがないことだらけで本当に楽しかったです。このように、CHANELのワークショップを通して、自分の個性を出すこと、それを恥ずかしがらずに表現することを学びました。そして、絶対に忘れられない体験をすることができました。今後もこのような貴重な体験をたくさん積んでいきたいと思います。

(古田玲奈/成城大学3年)

6月2日

CHANEL TALK

10歳の頃から憧れ続けているガブリエルシャネルの世界観を感じたいと思い、そしてお洋服が大好きな気持ちだけでお洋服についてまだ全然知らなく経験も知識もない自分を変えたいと思い、もっともっと関心を深めたいと今回のCHANELTALKに参加させて頂いた。

体験内容は、CHANELファッションプレジデントをされているブルーノパブロフスキーさんやアーティストなどによる話と、コレクションプレヴューだ。

6月2日に参加させて頂いたCHANELTALKは私にとって新鮮な場所で何もかもが憧れで出来ていて刺激の多い場所だった。

ファッションに憧れがあったことから、ファッションの世界は厳しく私なんかでは夢を見て良い場所ではないと思っていた。しかし、みんなに夢を見てほしいというお話を伺い、ファッションは厳しさの中にユーモアのあって良い世界だと感じた。また、手に取り、袖に腕を通して「シャネル」の洋服の魅力について伝えたいというお話を伺って、誰でもファッションを心から楽しんでいいのだと感じた。

そしてコレクションプレヴューでは大人の本気の力を感じた。プロの大人が本気で捧ぐお洋服は率直に本当にかっこよく、心がかわいい!と揺らされるものばかりだった。それぞれのプロがそれぞれの役割を果たしていて、圧倒的な力を感じ、なぜここまで全員が本気の力を出すのか分かった気がした。本気を出すのは本当に楽しいものなのだ。

まだまだ未熟な私は質問することも、英語をちゃんと聞き取ることもできなかったので、もっともっと立派になりたいと思えるきっかけとなった。また、憧れでだいすきなココが残した世界が大好きだとさらに思えた場所だった。

(鈴木咲空/東海大学1年)